Le 23 avril 2021, Thomas Pesquet, spationaute français, s’est envolé à bord de la capsule Crew Dragon. Il a rejoint la station spatiale internationale (ISS) pour une mission de 6 mois, visant à entretenir la station et à réaliser de nombreuses expériences pour approfondir la recherche scientifique.

Ces dernières décennies, les lancements de satellites se sont multipliés. Ainsi, en 2019, 580 satellites ont été mis en orbite. Leurs utilités sont multiples : ils permettent d’améliorer les connexions internet, GPS, d’observer l’évolution du climat sur Terre, de prévenir d’éventuelles catastrophes naturelles, etc. L’exploration spatiale et l’aérospatial font rêver l’être humain depuis des décennies, voire des siècles, mais qu’en est-il réellement de leur impact environnemental à l’échelle planétaire ?

Le fonctionnement de l’aérospatial : s’extraire de l’attraction terrestre par tous les moyens

On observe aujourd’hui différents types de lancements spatiaux :

- Les vols habités à destination de l’ISS ou pour l’exploration d’astres comme la Lune.

- Les lancements de satellites artificiels visant à créer des systèmes de communication, de navigation, de connexion internet ou même des télescopes géants.

- Les lancements de sondes, ayant pour objectif d’explorer l’espace et les planètes de notre système solaire (comme le rover Persévérance sur Mars).

- Les vols touristiques ayant pour but d’offrir à des individus privés une expérience spatiale.

- Les vols touristiques dits « zéro gravité » visant à reproduire l’absence de gravité terrestre.

Depuis 70 ans, la connaissance de notre système solaire et de l’univers n’a cessé de croître. De nouvelles galaxies ont été découvertes, l’Homme a marché sur la Lune, un robot explore actuellement la surface de Mars et nous ne nous perdons plus dans les rues grâce au système de navigation GPS. Mais tout ce progrès pour l’espèce humaine soulève des questions environnementales auxquelles il est nécessaire de répondre.

On peut scinder l’impact de l’aérospatial en 2 parties distinctes. Tout d’abord, la conception d’une fusée nécessite l’extraction ou la fabrication de matériaux lourds et énergivores : aluminium, cuivre, lithium ou encore carbone, nécessitant des traitements gourmands en eau et en chaleur. Un projet aérospatial requiert également la construction d’une base de lancement (Kourou en Guyane par exemple pour la France) et donc des aménagements artificiels qui réduisent la biodiversité.

S’ensuivent différentes pollutions liées à l’exploitation et au fonctionnement de l’aérospatial

- Production de gaz à effet de serre : Pour s’extraire de l’atmosphère terrestre, les fusées dites « lanceurs » doivent produire une force suffisamment puissante pour transporter le poids de l’embarcation. Cette puissance est possible grâce à la poussée produite par la combustion d’un carburant. Bien souvent, ce carburant est du kérosène ou un dérivé. Le voyage dans l’ISS de Thomas Pesquet émettra par exemple un total de 1150 tonnes de CO2 selon SpaceX, l’équivalent de 150 fois le tour de la Terre en voiture.

Dans le cadre du tourisme spatial, le milliardaire Richard Branson et sa compagnie Virgin Galactic, proposeront bientôt des vols suborbitaux à bord de leur navette « SpaceShip 2 », à plus de 100 km de la surface de la Terre pour pouvoir observer sa courbure. Ces vols, pensés pour 6 passagers, émettraient 27,2 tonnes de CO2, soit 4,5 tonnes de CO2 par passager. Ces dernières, émises en l’espace de 2 heures, représentent le double du quota annuel de CO2 d’un individu recommandé par le GIEC pour respecter les accords de Paris. À ce jour, plus de 9000 réservations ont déjà été faites pour les vols proposés par Virgin Galactic.

Et si Richard Brandson envisage de proposer ces vols touristiques, il en est de même pour le milliardaire Jeff Bezos, qui proposera également cette attraction grâce à sa fusée « New Shepard ».

- Pollution spatiale : Cette nouvelle pollution est le résultat de satellites hors d’usages, de lanceurs spatiaux ayant terminé leur mission, ou d’incidents comme l’explosion d’une fusée. Ces débris sont une menace pour les infrastructures fonctionnelles qui se trouvent dans l’espace, pouvant engendrer des dysfonctionnements lors d’une collision. Par ailleurs, ces objets, lors de collision, se démultiplient et créent alors une réaction en chaîne, augmentant les risques pour les infrastructures existantes et les spationautes. C’est ce que l’on appelle le syndrome Kessler.

Cette pollution spatiale est également visuelle. Le milliardaire Elon Musk et son projet de constellation de satellites Starlink ayant pour but de connecter l’intégralité de la planète à internet, font l’objet de vives critiques. Ces satellites, qui d’ici 2025 devraient être au nombre de 25000, se déplacent de façon linéaire dans le ciel et sont observables depuis la Terre puisqu’ils se trouvent en orbite basse (à moins de 1300 km de la terre). Pour nombre d’astronomes, photographes et citoyens lambda, ces satellites posent problème puisqu’ils ne permettent plus une observation claire du ciel.

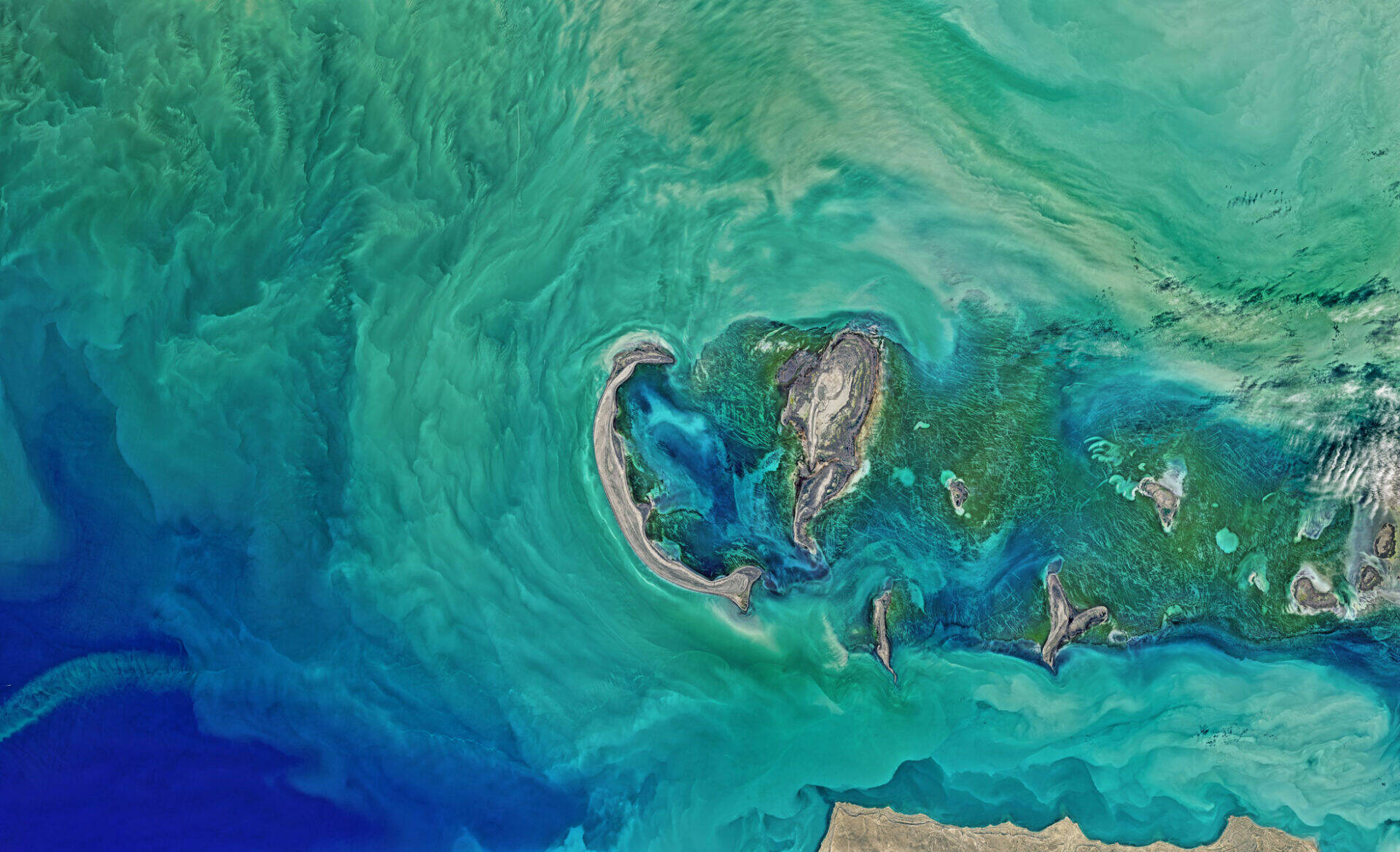

- Pollution de la Terre : De nombreux débris de fusée finissent leur voyage dans nos océans et ne sont parfois pas récupérés. Cependant, les progrès de récupération des lanceurs réalisés, notamment par l’entreprise SpaceX, permettent de réduire cette pollution.

- Pollution de la faune et de la flore : Les lancements sont également source de pollution sonore : Celui de la capsule Crew Dragon en avril dernier a émis l’équivalent du son produit par l’explosion de Beyrouth (Liban) survenue en 2020… de quoi faire fuir de nombreuses espèces animales.

La rivalité Etats-Unis / Chine et l’intensification des projets spatiaux

La rivalité entre les deux grandes puissances mondiales que sont les États-Unis et la Chine, les mène à multiplier les projets spatiaux. La conquête spatiale permet en effet d’accroître la puissance militaire (développement de satellites toujours plus puissants, de missiles hypersoniques), le « softpower » et de surcroît la puissance économique. Ainsi la Chine et les États-Unis (et occasionnellement la Russie) s’adonnent à une course à la conquête spatiale, qui nécessite le dédoublement des missions, et engendre donc de la pollution liée à ce secteur. La Chine a par exemple envoyé elle aussi un robot (appelé Zuthong) sur la planète Mars pour l’explorer, un mois après celui envoyé par la NASA côté américain.

Vers un arbitrage des projets spatiaux

Un arbitrage est donc nécessaire selon les différents projets spatiaux pour réduire l’impact environnemental de ce secteur. Quel vol privilégier ou autoriser entre un vol utile à l’humanité comme celui de Thomas Pesquet, et un simple vol suborbital pour satisfaire les intérêts privés de quelques individus ? Durant son séjour à bord de l’ISS, Thomas Pesquet est en effet chargé de réaliser de nombreuses expériences en lien direct avec la physique, la chimie, la santé, la préservation de l’environnement… Nombre de ces expériences seront bénéfiques à l’être humain sur Terre et justifient de telles émissions de gaz à effet de serre. L’impact environnemental d’un vol touristique suborbital est quant à lui plus difficile à justifier.

Autre exemple en date, le projet Starlink de SpaceX. Si les objectifs premiers affichés de Starlink sont louables : connecter l’humanité à internet, offrir un meilleur accès à la connaissance et un désenclavement des zones géographiques reculées, on peut également y voir un intérêt privé évident. Une connexion universelle à internet faciliterait le déploiement des véhicules autonomes et connectés Tesla (entreprise également détenue par Elon Musk) et donc la création d’une hégémonie de marché.

L’impact environnemental de l’aérospatial est indéniable. Aujourd’hui de nombreux projets voient le jour pour améliorer l’impact du secteur. Dernier projet en date : ClearSpace One, projet européen pour nettoyer l’espace des débris laissés par l’Homme. Si nous voulons que cette industrie prospère et qu’elle soit encore l’objet de rêve pour tant d’humains, il nous faudra la réformer et lui insuffler une transition énergétique digne de ce nom. Il sera également nécessaire de prioriser les vols ou projets spatiaux utiles, voire indispensables, pour nos sociétés, des actions individuelles nuisant à la survie de notre planète.

Antoine BOUTIN – Consultant Climat/Énergie